الثورة والفتنة / أ.د أحمد الريسوني

الثورة والفتنة

كثيرا ما عورضت هذه الثورات – وخاصة من بعض العلماء وأتباعهم – بأنها مجرد فتنة، أو أنها تقود إلى الفتنة، و(الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها) كما يروى…

لذلك لا بد من مراجعة مفهوم الفتنة: وما المقصود به؟ وما محله من الإعراب في موضوعنا؟

معلوم أن الفتنة وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية بمعانٍ متعددة يطول استقصاؤها وبيانها. فأما الأصل اللغوي للكلمة فمعناه: “إدخال الذهب النارَ لتظهر جودته من رداءته”[1]. ومثل هذا المعنى وارد في القرآن الكريم في حق الإنسان الذي يُفتن بالشدائد ليظهر معدنه، ويتميز طَيِّبُه من خبيثه وجيده من رديئه. وهذه هي الفتنة التي يبتلي الله تعالى بها العباد. وهي قد تكون بالشر والضر، وقد تكون بالخير والإنعام. وفي الحالتين لا تكون عاقبتها لأهل الخير والصبر إلا خيرا وحُسْنَ عاقبة. وهذا النوع من الفتن هو لازم من لوازم الحياة وحكمتها.

وأما الفتنة المذمومة شرعا – وهي موضوعنا – فهي التي تكون من الإنسان لنفسه أو لغيره من الناس، ومعناها الوقوع أو الإيقاع في أحوال تجر إلى منزلق المعصية والضلال والوبال، وإلى أجواء المحنة والخوف والاضطراب والحيرة، مما لم يأمر الله تعالى به ولا أذن فيه ولا رغَّب في فعله. أما ما هو مأمور به أو مُرَغَّبٌ فيه، فليس بفتنة ولو استلزم بعض التدافع والتعارك والخوف والضرر الدنيوي… بل السُّنة الإلهية الجارية والحقيقة التاريخية الثابتة، هي أن الإصلاح والتمكين له والمحافظة عليه، لا يكون إلا من خلال الصراع والتدافع. والله سبحانه يقول: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) [الحج : 40 ، 41]

وعليه، فليس كل نزاع أو اضطراب أو صراع أو قتال يعد فتنة، وإلا لبطل الجهاد وبطل تغيير المنكر باليد، وحتى باللسان.

فالقتال نفسه ليس دائما فتنة بالمعنى الممنوع المذموم، بل هو قد يتعين وسيلةً من وسائل إزالة الفتنة، كما في قوله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) [البقرة : 193].

وكذلك شُرع القتال وأُمرنا به لوقف الفتنة الداخلية بين المسلمين، كما في قتال الطائفة الباغية، إن هي أصرت على بغيها ورفضت الصلح. قال الله عز وجل: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) [الحجرات : 9].

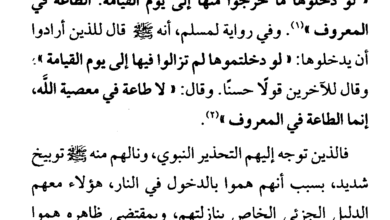

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تَخلُف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل».

قال أبو رافع فحدثتُه عبدَ الله بنَ عمر فأنكره علي، فقَدِم ابنُ مسعود فنزل بقناة، فاستتبعنى إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابنَ مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابنَ عمر. قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك عن أبى رافع.

وهذا الفقيه الكبير المفسر أبو بكر الجصاص نقل حديث أبي هريرة الذي جاء فيه: (اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أرأيت إن عملنا بالمعروف حتى لا يبقى من المعروف شيء إلا عملناه، وانتهينا عن المنكر حتى لم يبق شيء من المنكر إلا انتهينا عنه، أيسعنا أن لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ قال مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله).

ثم قال موضحا: “فأجرى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجرى سائر الفروض في لزوم القيام به مع التقصير في بعض الواجبات. ولم يدفع أحد من علماء الأمة وفقهائها – سلفِهم وخلفِهم – وجوبَ ذلك إلا قوم من الحشوية وجهال أصحاب الحديث؛ فإنهم أنكروا قتال الفئة الباغية والأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر بالسلاح، وسموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى حمل السلاح وقتال الفئة الباغية، مع ما قد سمعوا فيه من قول الله تعالى: (فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) وما يقتضيه اللفظ من وجوب قتالها بالسيف وغيره، وزعموا مع ذلك أن السلطان لا ينكَر عليه الظلمُ والجور وقتل النفس التي حرم الله، وإنما ينكَر على غير السلطان، بالقول أو باليد بغير سلاح. فصاروا شرا على الأمة من أعدائها المخالفين لها لأنهم أقعدوا الناس عن قتال الفئة الباغية، وعن الإنكار على السلطان الظلمَ والجور حتى أدى ذلك إلى تغلب الفجار، بل المجوس وأعداء الإسلام، حتى ذهبت الثغور وشاع الظلم وخربت البلاد وذهب الدين والدنيا وظهرت الزندقة والغلو ومذهب الثنوية والخرمية والمزدكية. والذي جلب ذلك كله عليهم تركُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنكار على السلطان الجائر، والله المستعان”[2]

قلت: فليس في القيام بشيئ مأمور به فتنة، وليس في طلب حق مشروع فتنة، وليس في إنكار منكر محقق فتنة، وليس في دفع ظلم بَـيِّنٍ فتنة. وإنما الفتنة في ظلم الناس وفعل المنكر وغصب الحقوق، وفي السكوت على ذلك وتركِه يتراكم ويتعاظم، حتى لا يُبقيَ للناس دينا ولا دنيا.

وقد نص فحول من الفقهاء على أن أمير الحرب نفسه – ومثله الضباط والقادة العسكريون اليوم – إذا أمر جنوده بما فيه معصية أو خطأ واضح، فلا يطاع في ذلك…[3].

ونص فقهاء الحنفية أيضا على “أن المسلمين إذا اجتمعوا على إمام وصاروا آمنين به، فخرج عليه طائفة من المؤمنين، فإن فعلوا ذلك لظلم ظلمهم به فهم ليسوا من أهل البغي، وعليه أن يترك الظلم وينصفهم، ولا ينبغي للناس أن يعينوا الإمام عليهم، لأن فيه إعانة على الظلم، ولا أن يعينوا تلك الطائفة على الإمام أيضا”[4]

فإذا كان هذا فيمن ظلم طائفة محدودة من رعيته، ولمرة واحدة، فكيف بحكام جعلوا الظلم نهجهم وملتهم، وعمموه على جميع الطوائف في أمتهم؟! هل يكون خروج الناس العزل إلى الشوارع والساحات ليقولوا لهم: هذا منكر، وهذا ظلم، وكفى من الظلم، نريد عدلا، ونريد حاكما عادلا… هل يعد هؤلاء المظلومون المشتكون أهلَ فتنة، ويجوز أن يُمنعوا ويفرَّقوا بإطلاق النار عليهم، ثم اعتقال من لم يُقتل منهم…؟ فأي فتنة أوضح وأقبح من هذا القول وهذا الفعل؟!

وقد ذكر الجويني خلافَ الفقهاء في الفسق الطارئ، هل يوجب عزل الإمام أم لا..؟ ثم نبه على أن هذا الخلاف إنما يصح في “نوادر الفسوق”. ثم قال:

“فأما إذا تواصل منه العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال السداد، وتعطلت الحقوق والحدود، وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة، واستجرأ الظلمة، ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه، وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور وتعطُّلِ الثغور، فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم على ما سنقرر القول فيه على الفاهم إن شاء الله عز وجل. وذلك أن الإمامة إنما تبتغى لنقيض هذه الحالة، فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة، فيجب استدراكه لا محالة. وترك الناس سدى ملتطمين مقتحمين لا جامع لهم على الحق والباطل أجدى عليهم من تقريرهم اتباع من هو عون الظالمين وملاذ الغاشين وموئل الهاجمين ومعتصم المارقين الناجمين”[5]

وبهذا يظهر أن مناهضة المفاسد والمظالم والانحرافات إذا ما استفحلت واطردت، ولم ينفع معها نصح ولا صبر، أمر لا بد منه، بحسب ما يلزم في كل حالة وكل درجة، ولو تطلب ذلك إسقاط شرعية الحاكم وإعلان خلعه وتنحيته، وأن ذلك ليس من باب الفتنة، بل هو من باب دفع الفتنة وقطع دابرها.

أما الفتنة الممنوعة[6] فتشمل الحالات الآتية:

- الخروج المسلح على الجماعة وعلى الحكام الشرعيين، ومبادرتُهم بالتمرد والقتال، سعيا إلى الإطاحة بهم أو الانفصال عنهم.

- الفتنة الصادرة عن الحكام الظلمة المفسدين، ومَن معهم من العلماء المتكسبين. فهؤلاء وهؤلاء إذا تسلطوا على الأمة أضلوها وفتنوها وصرفوها عن دينها. وهم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (إِنّما أَخَافُ عَلَى أُمّتي الأَئمةَ المُضِلّين)[7]، وقوله (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)[8].

- الاقتتال الطائفي أو القبلي أو العشائري أو الحزبي، طلبا للحكم،أو لمجرد الغلبة والعصبية، أو الثأر والانتقام.

- الاقتتال على الأموال وما في حكمها من المغانم والمكاسب الدنيوية المتنازع عليها، أي التي لم يتضح الحق فيها.

- الحروب والصراعات الغوغائية التي لا يتميز فيها حق من باطل، ولا محق من مبطل، أيا كان سببها وغايتها.

وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى معظم هذه الأنواع من الفتن والصراعات، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُ»[9].

فهذه الأحوال وما في معناها هي الفتن التي حذر الشرع منها، وحثنا على اتقائها والهرب منها، وحذرنا من الانجرار إليها وإلى أسبابها.

فهل الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية فتنة؟

للجواب عن هذا التساؤل لا بد أن تستحضر أننا نتناول موضوع الفتنة ونجيب على هذا السؤال في ظل سياق معين، معروف وموصوف؛ هو هذه الانتفاضة الشعبية التي وقعت في عدد من الدول العربية، وخاصة في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا، ووقعت بوتيرة أقل في كل من الأردن والمغرب، ثم بدرجة خفيفة في بلدان عربية أخرى.

فكل واحد من هذه الأقطار المسماة شهد تحركات جماهيرية احتجاجية، ذات مطالب وشعارات إصلاحية، سياسية واجتماعية. وفي كل تلك الحالات كانت الحركة الاحتجاجية واسعة وشاملة لكل مناطق البلاد، ولكل فئات المجتمع وشرائحة، وكان منهم المنتمون إلى تيارات وأحزاب فكرية وسياسية مختلفة، ومنهم غير المنتمين إلى أي تيار أو تنظيم.

والمشترك بين هذه التحركات الشعبية، هو الهتاف ضد الظلم والاستبداد والفساد المالي والسياسي، والمطالبةُ بالعدالة والحرية والكرامة. وفي بعض الحالات ومع مرور الوقت، انتقلت الشعارات إلى المطالبة بإسقاط النظام أو برحيل الرئيس أو بمحاكمته، وخاصة بعد إمعان بعض الحكام في تعنتهم وعدم استجابتهم للمطالب المشروعة، ومع إصرارهم على القمع والبطش بالمتظاهرين، بما في ذلك إطلاق النار عليهم في واضحة النهار وعلى قارعة الطريق.

وفي كل هذه الدول – وعلى مدى الأسابيع، وأحيانا الشهور – وجدنا الجماهير المحتشدة لأجل الاحتجاج والمطالبةِ بالإصلاح، تعلن شعارا موحدا وتتمسك به وهو: سلمية سلمية.

ولذلك كان مجمل الوسائل والأساليب المستعملة في هذه الحركات الشعبية يتمثل في تنظيم المظاهرات في الشوارع والساحات، تنظيم اعتصامات في بعض الساحات، حمل اللافتات المتضمنة للمطالب، الهتافات الجماعية بتلك المطالب، إلقاء الخطب من بعض المتزعمين والشخصيات المؤيدة.

ومن مجمل الحركات الاحتجاجية الممتدة عبر عدد من الدول العربية، وجدنا حالة واحدة – هي الحالة الليبية – تحولت إلى ثورة مسلحة انتهت بإسقاط النظام وقتل رئيسه. وكان سبب التحول هو أن هذا الحاكم بادر المتظاهرين السلميين بالقتل الجماعي، وأعلن ذلك، وهدد به كافة الليبيين، ولم يقبل من معارضيه صرفا ولا عدلا، وكل ذلك جرى على مرأى ومسمع من العالم. فنتج عن ذلك تمرد في أجزاء متفرقة من الجيش الليبي، التحمت بالشعب الثائر وأمدته بالأسلحة، ثم بدأت المقاومة المسلحة لقوات الرئيس وعائلته…

ثم هناك الحالة السورية التي جوبهت هي أيضا – ومنذ انطلاقتها الأولى قبل عشرة أشهر – بالقمع المسلح الذي استعمل فيه النظام الحاكم كل قواته وأسلحته ضد المتظاهرين والمعارضين. ومع ذلك ظلت الحركة الاحتجاجية الشعبية تتمسك بشعارها ونهجها السلمي، من مظاهرات وإضرابات وهتافات. وهذا النهج السلمي هو ما تبناه المجلس الوطني السوري، وغيره من المنظمات والتكتلات المناهضة للنظام السوري في الداخل والخارج.

لكن الذي حصل في سوريا هو أن عددا متزايدا من الجنود والضباط، ومن الشرطة أحيانا، بدأوا يرفضون تنفيذ الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، ويرفضون الاستمرار في القتل والقمع لإخوانهم ومواطنيهم، ثم تطور الأمر إلى انشقاقات فردية وجماعية من جيش النظام البعثي، وهو ما يؤدي تلقائيا إلى قيام قوات الأمن والجيش بملاحقة المشقين وإعدامهم، مما يؤدي أحيانا إلى أشكال من الرد الدفاعي عن النفس. وشيئا فشيئا بدأت تحصل اشتباكات بين الطرفين، يدافع فيها العسكريون المنشقون عن أنفسهم وأهليهم. ثم بدأ بعضهم يبادرون بشن هجمات مضادة…

هذه هي الحالة السورية منذ بدايتها إلى غاية كتابة هذه الأسطر، في صفر 1433هـ = يناير 2012م. وإذا لم يوجد حل قريب، ولم يستجب الرئيس وحزبه لإرادة الشعب ومطالبِه، فمن المحتمل أن تتطور الأمور على النمط الليبي، أو ما هو أسوأ، نسأل الله تعالى العافية والفرج.

فالحاصل مما سبق ما يلي:

- الحراك الشعبي في جميع دول الربيع العربي اختار لنفسه الطابع السلمي، الذي ليس فيه سلاح ولا عنف ولا تخريب.

- في معظم الحالات كانت الأنظمة الحاكمة وأجهزتها العسكرية والبوليسية – الظاهرة والسرية – سريعة المبادرة كعادتها إلى استعمال أساليب القمع والقتل… على تفاوت في ذلك – شدة وخفة – بين نظام وآخر. وقد أصبحت الشعوب – والعالم مِن ورائها – تتحدث تواترا عن ظاهرة البلطجية، والبلاطجة، والشبيحة… وهي العصابات المموَّلة والمسلحة، التي يوكل إليها بعض الحكام القيامَ بالأعمال العدوانية الإجرامية ضد المتظاهرين والمعارضين.

- في الحالة الليبية، وبدرجة أقل في الحالة السورية، أدى النهج العسكري الدموي للنظامين في مواجهتهما للحركة الاحتجاجية الشعبية السلمية، أدى إلى ظهور رد فعل مسلح منظم، شامل في ليبيا، ومحدود – لحد الآن – في سوريا.

ومعلوم أن مثل هذا الانزلاق إلى المواجهة المسلحة لا يخضع عادة لا لفتاوى فقهية، ولا لقرارات سياسية مسبقة، بل تحكمه وتتحكم فيه سنن وقوانين ميدانية ومبادرات آنية؛ منها قانون الفعل ورد الفعل، وقانون الدفاع التلقائي عن النفس، وقانون الضرورة، وللضرورة أحكام.

المهم أن الحالة الراهنة التي نحن بصددها، لم يصدر فيها من الحراك الشعبي ولا من أحد قيادييه، ما يمكن وصفه بالفتنة أو الغوغائية أو الفوضوية التخريبية. بل سر نجاحه في تونس ومصر، وسر صموده في اليمن والبحرين، هو قوته السلمية. بل إن نجاح الثورة في تونس ومصر هو الذي أدى إلى إزاحة الفتنةِ التي كانت قائمة ومتمثلة في عددٍ من الكوابيس القديمة؛ من ظلم واستبداد وغصب وفساد وترهيب ورعب وتزوير… والأمور ماضية على هذا الطريق في الحالات الأخرى بإذن الله تعالى ولطفه.

فالفتنة الحقيقية إذاً، هي التي تلجأ إليها وتجر إليها الأنظمةُ الحاكمة القمعية؛ بما تمارسه من تقتيل وترويع وتخويف واختطاف واعتقال وتعذيب…

فليس من الشرع في شيئ أن نَخلط الأمور، ونُحَمل الناس ما لم يفعلوه ولم يقولوه ولم يقبلوه، فيجب أن ننسب الفتنة إلى أصحابها وصناعها الحقيقيين، {وَلَا تَكْسِبُ كلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفونَ} [الأنعام : 164]

أسباب الفتن وعلاجُها

وإن مما يُجنب الفتنَ ويقي شرورها اجتنابَ أسبابها وعواملِ ظهورها، ويكون ذلك بنشر العدل وتوطيد دعائم الحكم الشرعي الرشيد، والتحصينِ الفكري والخلقي لعموم الناس.

ومن أهم أسباب الفتن السياسية الاستبدادُ والتفرد والأثرة في السياسة والحكم وثروات البلاد، وخاصة إذا ترك ذلك حتى استفحل أمره وطال أمده واشتدت وطأته. فسياسة الاستبداد والاستعباد والاحتكار والاستئثار، هي التي يؤدي في النهاية إلى الاحتقان والانفجار.

وقد أوضح الدكتور طه جابر العلواني أثر الاستبداد في ظهور الفتن، فقال: “لعلّ الاستبداد أهم – أو من أهم- أسباب نشوء الفتن، ودوام الفتنة بأشكالها المختلفة واستمرارها؛ لأنّ الأصل في السياسة أنّها رعاية شؤون الأمَّة والعناية بها، والمستبد لا يمكن أن يُعنى بشؤون الأمَّة؛ لأنّ الاستبداد أهم مداخل الطغيان: ]كَلَّا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى[ (العلق:6،7). … والمستبد طاغية خدع نفسه عن نفسه، أو خدعته جماهيره الغافلة الذلول عنها، فظنّ نفسه فوق البشر، فما يخدع الطغاةَ شيء مَا تخدعهم غفلة الجماهير وذِلّتها وطاعتها وانقيادها، وما المستبد الطاغية إلّا فرد لا يملك – في حقيقة الأمر- قوة أو سلطانًا، إنّما هِيَ الجماهير الغافلة الذلول، تمطي له ظهرَها فيركب، وتمد له أعناقها فيجر، وتحني له رؤوسها فيستعلي، وتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة فيطغى([10]).

والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى، وهذا الخوف لا ينبعث إلّا من الوَهَم، فالطاغية فرد لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف والملايين، لو أنّها شعرت بإنسانيّتها وكرامتها وعزّتها وحريّتها، وآمنت بالله حق الإيمان، ووحّدته حق التوحيد.

والوقوف بوجوه الطغاة ينبغي أن يحدث قبل أن يصبح الطاغية طاغية ويستبد، وذلك بغلق منافذ الطُّغيان. وقد أسس القرآن المجيد لذلك بركن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وجعله الركن السادس من أركان الإسلام، لكن الأمَّة -لأسباب كثيرة- لم تستطع تفعيل هذا الركن وتحويله إلى مؤسّسات قادرة. وحين استُعملت «الحسبة» فإنّها لم تتحوّل إلى مؤسّسة فاعلة في كل زمان ومكان، وبحسب كل عصر وأدواته، وكذلك فكرة «أهل الحل والعقد»، والفريضة الغائبة «الشورى»، فكلّها أخذت أشكالًا هلاميَّة خاصَّة بعد انفراط عقد طرفي «أولي الأمر» – العلماء أو النخبة والأمراء- ليصبح كل منهما في شق، ويشد باتجاه معاكس لاتجاه الآخر. وحينها بدأت ظواهر الطغيان تبرز، حتى تجرّأ أحد خلفاء بني أميَّة أن يقول: مَنْ قال لي «اتق الله» قطعتُ عنقه…”[11]

وفتنة الاستبداد قد تتجاوز حياة الناس وحقوقهم الدنيوية والسياسية، لتصل إلى فتنتهم عن إيمانهم وعقيدتهم وعبادتهم لربهم، كما قوله تعالى:{فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ} [يونس : 83]، وفي قوله سبحانه {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ}[البروج : 10]. وقد رأينا من حكام المسلمين من يضايقون المصلين ويفتنونهم في مساجدهم، ويضايقون الملتحين في أعمالهم، ويضطهدون النساء المتحجبات ويفتنونهن في الشوارع والإدارات والجامعات.

[1] – المفردات في غريب القرآن – (1 / 371 – 372)

[2] – أحكام القرآن للجصاص – (2 / 320)

[3] – انظر: السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني 1/168

[4] – حاشية رد المحتار لابن عابدين – (4 / 448).

[5] – غياث الأمم – (1 / 80) تحقيق د. فؤاد عبد المنعم ، د. مصطفى حلمي – الناشر دار الدعوة بالإسكندرية، 1979م.

[6] – أعني في المجال السياسي، الذي هو موضوعنا. وقد تكون الفتنة في المجال الاجتماعي، أو في المجال العقدي الفكري. وقد يكون الانحراف السياسي مولدا وحاضنا لكل أنواع الفتن.

[7] – أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما.

[8] – صحيح مسلم، باب رَفْعِ الْعِلْمِ وَقَبْضِهِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ وَالْفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ.

[9] – صحيح مسلم، باب الأمر بلزوم الجماعة.

([10]) – في ظلال القرآن تفسير «سورة النازعات».

[11] – بحث: الفتنة التي تذر الحليمَ حيرانــــًا – موقع الدكتور طه جابر العلواني http://www.alwani.net/